歯肉の内部の治療・歯肉の再生

歯周病の進行を止めるには、歯周病菌の住処であるプラーク(歯垢)と歯石の除去が必要となります。このプラークと歯石の除去を行うことがいわゆる「歯周病治療」となるわけですが、この歯周病治療には大きく分けると「歯周基本治療」と「歯周外科治療」に分類されます。

つまり、一般的な歯周基本治療で取れないような、歯周組織(歯肉や骨など)の破壊が進んだ深い歯周ポケットへのアプローチ手段として歯周外科治療が必要になるということです。スケーリング(縁上歯石の除去)やSRP(縁下歯石の除去)を行っても歯周病が改善しない場合に適用されるのが歯周外科治療ということです。歯周外科治療の種類は多く、行う目的も様々ありますが、アップル歯科ではあらゆる歯周外科処置を受けていただくことが可能です。

深い歯周ポケットにたまった歯石の除去

歯周病に対し行われる治療で、歯と歯茎の間奥深くにあり通常の器具では除去する事ができない歯石を取り除く際に行われます。処置としては、歯茎を少し切ってめくり、奥深くにある歯石を目で確認できる状態にして除去してから歯茎を元に戻し、糸で縫います。奥深くに位置している歯石を除去し、歯と歯茎の間を綺麗にする事で、歯周病の改善を図ります。

デメリットとしては処置後、歯茎が少し下がってくる事があります。

通常の局所麻酔を歯肉に注射します。

歯肉(歯ぐき)をメスで切開します。

歯肉をめくって歯石を目視できる状態にします。

目視しなが直接歯石を除去していきます。

吸収され、失った骨を再生

歯を支える骨が溶けてしまった箇所に特殊な材料を使い、骨の再生を図る処置となります。一度なくなってしまった骨を戻す事ができるため、骨が溶ける程進行した歯周病に有効な処置と言えます。

前提としてまずはFlap opeを行い、歯石を除去した後に行う治療となります。

デメリットとしては適応する事ができる骨の欠損のパターンが決まっており、また骨が戻る確率も100%ではありません。

歯周組織の破壊(ポケットの深さ・歯槽骨の状態)を確認します。

歯肉(歯ぐき)を切開し、付着した歯石を目視で除去します。

骨が吸収した部位に骨再生誘導薬剤を塗布します。

歯肉を縫合し、経過を観察(半年〜1年)します。

進行したむし歯から抜歯を回避

歯肉移植術には大きく分けて遊離歯肉移植術(FGG)と結合組織移植術(CTG)があります。どちらも痩せて薄くなった歯茎や、歯を抜いた後に陥没した部分がある場合に、他の部位から歯茎を移植する手術になります。

適応がやや異なりますので、これらは患者様の歯茎の状態に合わせてご提案致します。

上顎の口蓋(歯の内側)の一部の組織を切除します。

切除した歯根部等、退縮・後退した歯肉部に移植します。

移植した歯肉によって歯ぐきの後退を防ぎます

進行したむし歯から抜歯を回避

この処置では歯茎や歯を支えている骨を削ることでむし歯や歯が割れている部分を歯茎の上に出し、抜歯を免れるための保存法です。この処置を行うことによって虫歯で抜かなければならない歯を残す事ができる可能性があります。

多くの場合この処置と合わせて歯を引っ張って上にあげる、歯の挺出処置も同時に行う事が多いです。デメリットとしては、歯の根っこが相対的に短くなってしまうため、歯を残す事ができますが健全な歯に比べると寿命は短くなってしまいます。

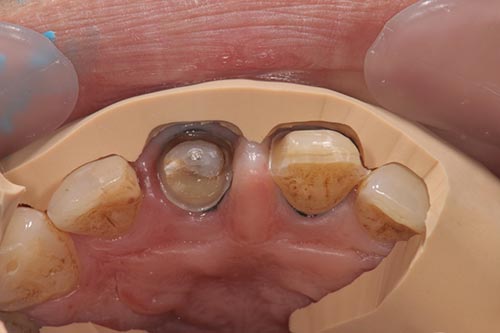

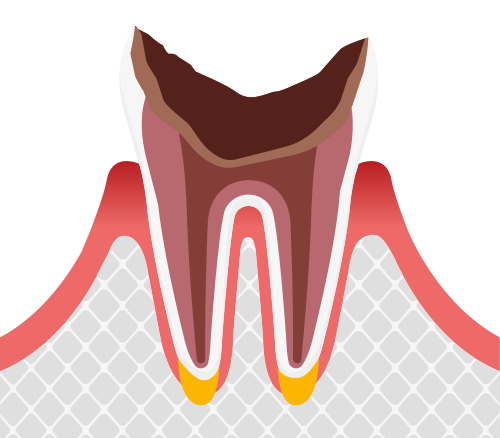

むし歯で被せ物を支えることができなくなった状態です。

歯肉を切開し、骨を削ることで埋もれた歯根を露出させます。

歯周組織は回復し、被せ物を支えるためのスペースも確保されます。

歯ぐきのお悩みあきらめないで

「歯ぐきが下がってきた」「歯周病の進行が止まらない」など、お悩みは様々あると思います。しかし、現在では治療によって多くの問題を解決できるようになってきています。

ここで紹介した方法以外にも、歯周外科治療は様々な術式があり、それぞれの症状や状態によって適応は変わってきます。当院ではカウンセリングを行い一人一人にベストな治療法を提案しています。

歯周病や歯ぐきのお悩みでお困りなら、一度相談にお越し下さい。

※1)抜歯の主原因別の割合で最も多かったのは歯周病(37.1%)、次いでう蝕(29.2%)、破折 (17.8%)、その他(7.6%)、埋伏歯(5.0%)、矯正(1.9%)の順となった

歯の根の治療とは

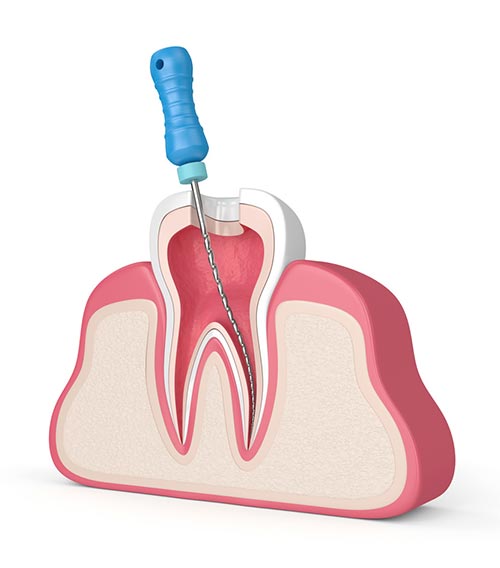

歯には一般的に「神経」と呼ばれる歯髄というものがあります。この歯髄は、歯の根から歯の中に入っており、歯に栄養を供給することで、歯の成長を手伝ったり、歯のダメージの回復を行う重要な役割を果たしています。「歯の根の治療」とは、この歯髄がむし歯や外傷などなどに伴い、炎症や感染を起こした際に必要な処置のことを言います。

しかし、歯髄は一度炎症や感染を起こすと、そのまま死んでしまうことが多く、炎症や感染の際の処置とは「治療」と呼ぶものの「抜髄」という歯髄を取って歯髄が入っていた根管とう管の内部をキレイにする処置になることがほとんどです。

歯の根の治療「抜髄」が必要になるのは、むし歯・外傷・破折(歯の亀裂)などが原因となります。抜髄をした歯は、神経を失うものの根は残ります。しかし生活反応がないため回復力をもっておらず、歯髄がある歯に比べ寿命が短い歯となってしまいます。

歯髄炎

歯髄炎とは、進行したむし歯や外傷などにより、歯の根が炎症を起こした状態です。

歯髄炎になると、強い痛みを感じたり、リンパの腫れに伴って顎や顔が腫れ上がったり、発熱を伴うこともあります。

歯髄炎の治療法はこの炎症を起こした歯髄を除去することで痛みや腫れを消失させ、炎症の広がりを防ぎます。

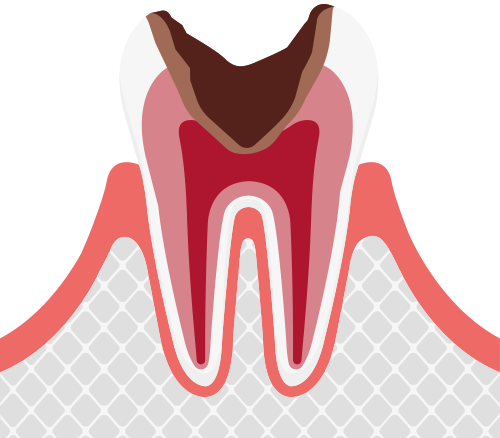

①むし歯をが神経(歯髄)まで到達してしまった状態です。

②むし歯に感染した部位もしくはその周辺を除去します。

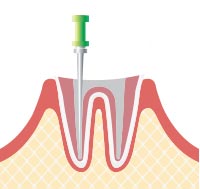

③細くて先の尖った器具を使い、歯の神経を除去します。

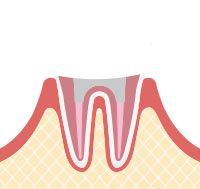

④神経が入っていた空洞をガッタパーチャという薬で封鎖します。

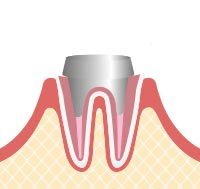

⑤コアという歯を立てる土台を入れて補強し、型取りをします。

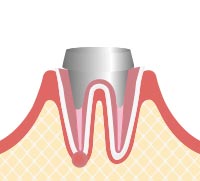

⑥被せ物をセメントでセットして治療終了となります。

根尖性歯周炎

根尖性歯周炎とは、歯の根の先端に膿が溜まる病気のことです。この歯の根の先に溜まる膿は、むし歯や外傷などにより、歯の神経が死んでしまったり、歯の根の治療を途中で中断したり、治療した歯が何らかの原因で再感染した際に発生します。歯の根に膿がたまると、時には耐え難いほど激しい痛みを伴うこともあります。歯に神経がなくても痛むのは、この根尖性歯周炎の特徴の一つです。

治療は根管内の感染物質を除去してキレイにし、お薬を入れてから再度被せものをします。

①歯の根の先端に膿が溜まり、炎症を起こしています。

②被せ物とコアという土台を外して膿を抜きます。

③細くて先の尖った器具を使い、根管内をキレイにして消毒します。

④状態が良くなれば根管をガッタパーチャという薬で封鎖します。

⑤新しいコア(土台)を入れて補強し、型取りをします。

⑥被せ物をセメントでセットして治療終了となります。

歯髄炎・根尖性歯周炎の治療の後は

歯の根の治療は、患者様が思っている以上に歯質を削られる場合があります。これは例えばむし歯や感染源を取り除くだけではなく、歯の形を補綴物(詰め物や被せ物)に合うよう整えるためです。この処置を「形成」と言い、形成の良し悪しは補綴の適合を左右します。歯の根の病気の後の多くは、被せ物になることが多く、場合によっては大きな詰め物(アンレー)になることもあります。歯の根の治療を途中で中断してしまうと、そこから再感染を起こして更に状態が悪化したり、場合によっては抜歯につながってしまうこともあります。歯を削られるのは嫌かもしれませんが、しっかり最後まで治療しましょう。

歯の根の治療を繰り返さないために

歯の根の治療は、一度行っても繰り返し痛くなり、その都度再治療を行っているという方もおられうのではないでしょうか?これは、一度目の治療でしっかり感染部位や歯髄が除去しきれていなかったり、見落としている根管があるためです。歯の根の治療は何度も繰り返すとその都度歯質が薄くなり、最終的には再治療が不可能となり、抜歯を余儀なくされる場合もあります。

ですから、「できるだけ精密に治療をしたい」というご要望もよくいただきます。そんな方には自由診療にはなりますが「精密歯内療法」をご提案しています。精密歯内療法は、マイクロスコープや特殊なファイルを使い、しっかり防湿を行った上で時間と手間をかけて行う根管治療です。歯の根の治療を繰り返したくない方は、お気軽に精密歯内療法についてのカウンセリングをお申し付け下さい。

※1)根管治療は歯の強度に非常に小さな影響しか与えない

口の中にいる細菌が、私達が食べたり飲んだりする糖分を餌にして作りだした酸によって、歯が溶けた状態のことを言います。むし歯菌はほとんどの人の口の中にいるような細菌ですが、口の中で増やさないようにすること、酸をつくりにくいような生活習慣をすることで、十分予防のできる病気です。通常は痛みなどの症状はありませんが、進行すると痛みが出るだけでなく、歯の内部の神経にまで影響が及ぶと、耐えがたい痛みの原因になったり、全身に細菌が回ってしまうこともあります。

むし歯とは、むし歯原因菌によって作り出された酸によって、歯質が溶けていく歯の疾患のことを言います。むし歯の原因菌が直接歯質を蝕むのではなく、お口の中の食べかす等の糖分を餌にして酸を発生します。その酸によって歯の表面の歯質であるエナメル質からカルシウムやリンが溶け出し、徐々に穴が開いていきます。

つまり、むし歯は「歯の質」「糖分」「細菌」が原因となり、「時間の経過」によって進行していくという病気です。

歯の質

歯質の違いによって虫歯になりやすい人となりにくい人がいます。虫歯菌の作り出す酸に弱い歯質の方も一定数おられます。

糖分

砂糖を中心とした糖分は細菌(虫歯菌等)の餌となり、酸を作り歯質を溶かす原因となります。

細菌

一般的に虫歯菌と呼ばれるミュータンス菌を主とした細菌類の多さ。この細菌が酸を発生し歯を溶かします。

虫歯は徐々に進行していく病気です。

CO

C1

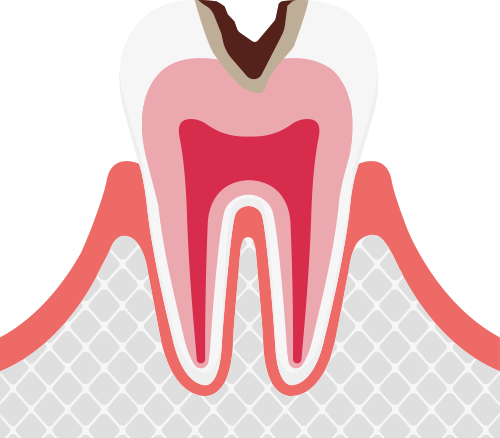

C2

C3

C4

保険診療の詰め物や被せ物は、保険のルール上材料が決まっているので、自由に選べないこともあります。

(例:CAD&CAM冠を希望しても欠損があるため金属なる)

保険診療の費用はどこの歯科でも同じになります。

コンポジットレジンという樹脂による治療です。光を当てると硬くなるプラスティックとセラミックの合成樹脂ですが、着色しやすく、割れる・欠ける・取れるというようなリスクがやや高いです。

パラジウム合金という銀色の金属を使った治療です。強度はありますが、柔軟性に欠けるためたわみがなく、経年とともに歯との接着面に隙間ができることもあります。

ハイブリッドレジン冠とも言いますが、強化プラスティックによる治療です。保険で入る白い歯ですが、金属に比べれば強度は劣り、色は白いですが天然の歯とは見た目も異なります。

「見た目」や「予防」に特化した素材や治療をご希望される場合は

自由診療の詰め物や被せ物が必要となります。

当院では、以下の詰め物や被せ物をご用意しています。

詰め物の種類と特徴

セラミックを使った詰め物で、天然の歯と同じ風合いに仕上がります。

金を使った詰め物で、適合性が固く虫歯が再発しにくい素材です。

樹脂による治療で、短期間で白くて目立ちにくい仕上がりになります。

自由診療の被せ物の種類と特徴

ジルコニアセラミックのメリットを活かしながら、審美性に特化した被せ物です。セラミック技工を得意とする技工士によるクラウンで、見た目にこだわりたい方にお薦めしています。

セラミッククラウンのメリットを活かしながら、強度を増した被せ物です。強度はありつつも食いしばりや咬合力に弱いというセラミックの弱点をジルコニアで補った被せ物です。

E-maxという特殊なセラミックを使った被せ物です。透過性があり天然の歯に近い風合いになります。ただし歯ぎしりや咬合力が強い方にはお薦めできないこともあります。

金を使ったしなやかさのある被せ物です。しなやかさがあるため歯との適合性が高いので虫歯になりにくく、弾力性もあるので対合の歯にも優しい被せ物となります。

虫歯の中でも、歯と歯の間の見えづらい場所にできる虫歯を隣接面う蝕歯(隣接面むし歯)と言います。

この隣接面の虫歯の怖いところは「発見しにくいこと」にあります。歯と歯の間ですから自身では見つけにくく、歯科医師でも肉眼では発見できないこともあります。レントゲンであれば、薄っすら写ることもありますので見つけることは可能ですが、それでも100%発見できるとは限りません。

そして次に怖いのは、「虫歯が内側に進行する」ことです。横に広がらず歯の内部へ進行した虫歯は、エナメル質を溶かして象牙質に達し、遂には歯髄に達してしまうこともあります。初期の虫歯は痛みがないため、痛みを感じる頃には歯の内側に空洞ができて抜髄が必要な状態になっているということもあります。

当院では、この隣接面虫歯を放射線を使わず発見することができる近赤外線を使ったNiri検査が可能です。お気軽にお申し込み下さい。(Niri検査のみの費用は必要ありません)

虫歯は一度進行が始まると、削って治療することがほとんどで、削った歯質は戻ることはありません。また、神経を抜いた歯は脆くなり歯の寿命が短くなったり変色することもあります。

そのため、虫歯にとって最高の治療は「予防(虫歯にならないようにする)」ことです。虫歯の原因は歯質・糖分・細菌・時間経過ですので、これらから歯を守る行動が大切にになります。

歯質を強くするためにフッ素入の歯磨き粉や歯科医院でのフッ素塗布、糖分の摂取を制限したり口腔内に残らないように食後に歯磨きをする、細菌の温床となるプラークや歯石がたまらないように毎日のセルフケアと歯科医院でのクリーニングを行う、そして時間の経過とともに虫歯ができていないか検診でチェックすることが予防となります。

ご自身のセルフケアのほか、歯科医院でのプロケア(定期検診)が虫歯の予防には有効ということです。予防歯科は月に何度も通う治療と違って、年に数回通うだけの痛みを伴わない検査と施術です。歯を守り、歯のトラブルによるストレスを感じないためにも、予防歯科の習慣を見に付けましょう。

医院情報

医院名:梅田アップル歯科| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は右記記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

アクセス・地図

アップル歯科の治療は大阪・兵庫・京都・福岡の10医院で受けられます

アップル歯科グループ