通常、成人の歯は上下14本ずつ(親知らずを含むと16本)、28本の歯(親知らずを含むと32本)が噛み合い、隣合う歯と支え合って成り立っています。その歯を、下顎(あご)の筋肉の動きによって上顎の歯に着けることで「噛む」という動作を行います。この「噛む」ために行う一連の動作を「咬合」と呼び、咬合の状態を咬み合わせと言います。の咬み合わせが悪いと歯が悪くなったり、身体に悪い影響を与えることもわかってきています。

また、咬み合わせは実に繊細にできていて、例えば歯の治療などで1mm歯が分厚くなっただけで、人は「咬み合わせがおかしくなった」と感じることもあります。しかし、人は慣れる生き物ですから、正しくない咬み合わせでも、それに慣れてしまうとその人にとってそれが正常に思えるようになってしまいます。もし、咬み合わせがおかしくなった状態で、それに慣れてしまい顎や歯を使い続けると、いずれどこかに何かしらの不具合が起こってくることが予測されます。

咬み合わせは健康な歯と身体のために重要なファクター(要因)です。ですから当院ではどんな治療においても、この「咬み合わせ」を大切にした治療を心がけています。

一般的に歯科の世界では1歯対2歯咬合といって、1本の歯に2本の歯が噛み合っている状態が良いとされています。また、咬合力という、噛む力が特定の歯に偏った状態を良しとしません。また、きれいに並んでいるからといって、それが決して正しい咬み合わせとは限りません。正しい咬み合わせとは、1歯対2歯咬合で、上の歯と下の歯がバランス良く接触し、前歯の1番の歯と1番の歯の間が身体の真ん中(正中)を通っており、犬歯が正しい位置にあるなど、様々な決まりがあります。しかし、それを知って自分の咬み合わせが正しいかどうかは、歯科医師でなければ判断するのは難しいと言えます。もちろん、必ずしも理想の咬み合わせでなければ、歯や身体に影響が出るわけではありませんが、ご自身の咬み合わせが「正しい咬み合わせ」なのか、「危険な咬み合わせ」なのかは、知っておいた方が良いのではないでしょうか。

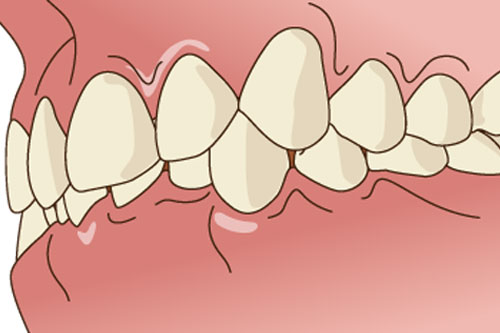

では、「悪い咬み合わせ」とは一体どのような咬み合わせをいうのでしょうか。一般的に「不正咬合」と呼ばれる咬み合わせがありますが、これは歯列矯正が必要な咬み合わせとしてよく出てくる骨格・歯槽・機能のどこに問題を抱えている咬み合わせです。この不正咬合があると、歯や身体にトラブルが起きる可能性が出てきます。例えば叢生というガタガタの歯並びの不正咬合の場合、歯と歯が重なりあっているため歯ブラシが届かずむし歯や歯周病になってしまうものや、過蓋咬合という下の歯が隠れてしまうほど深い咬み合わせの場合は、肩こりや偏頭痛が起こりやすいなど、身体への影響が懸念される咬合もあります。

また、開咬という奥歯だけで噛んで前歯で噛まない咬み合わせは、奥歯に負担がかかり続けるために歯が割れたり折れたりするリスクがあります。このように、悪い咬み合わせには様々なリスクや不具合が伴います。

特定の歯に異常な力が加わり続けることで、歯や歯の根・歯を支える骨がダメージを受けたり、歯周病の進行により歯を支える骨が弱くなり歯や歯を支える骨が破壊される疾患です。

不正咬合によって歯ブラシが届かない部位が繰り返しむし歯になったり、1歯に対して咬合力がかかりすぎるために歯に亀裂が入り、そこからむし歯が進行する場合もあります。

むし歯と同じく不正咬合によってブラシが届かず歯周病になったり、歯周病が進行することで歯槽骨が弱くなり、咬合性外傷を引き起こすこともあります。

咬み合わせの問題から咬合性外傷・むし歯・歯周病が進行し、歯を失う原因となります。

顎が開けにくくなったり、顎から関節音が鳴ったり、顎を使うと痛くなる病気です。原因は様々ですが、一因として咬み合わせが考えられています。

咬み合わせの不調により、肩こり・頭痛・めまい・イライラなどが起こる病気です。

咬み合わせの治療には、症状がある場合とない場合によって異なります。症状がない場合であれば、予防的な意味合いも込めて不正咬合を矯正することも可能ですが、顎関節症などの症状がある場合は矯正治療を行うことで症状が悪化することもあります。そもそも顎関節症は咬み合わせによって起こるものとは限らず、咬み合わせが良い型でも起こる病気です。そのため、矯正治療が顎関節症の予防になるということはありません。しかし、咬み合わせを考えた矯正治療は、「設計上正しい咬み合わせ」を目的とします。そのため、咬み合わせが原因の顎関節症に、設計上はならないように努めて行う治療となります。また、矯正治療は、虫歯リスクを下げたり、咬み合わせが原因で歯が壊れることを防ぐ目的もあります。

そのため、一般的な咬み合わせに対する治療は、痛みや違和感に応じて適切な対症療法を行ないながら、症状を抑え、その原因を排除していく方法を検討していきます。例えばスプリントというマウスピースで症状を抑えながら、不良補綴を治すことで原因を排除するなど、患者様ごとに対応方法を検討していきます。

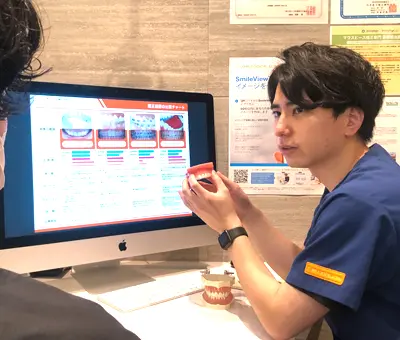

アップル歯科では歯科医師の治療に対して、「一口腔一単位」という考え方を統一しています。これは、たとえむし歯一本の治療においても、その一本が全体的な咬み合わせに沿った治療を行うこと、または、その一本の治療を含めて一つの「お口」という単位で考えるという意味合いです。

ですから、当院ではどんな治療においても様々な資料を取り、あらゆる角度から患者様の治療を検討していきます。梅田アップル歯科では歯一本からお口全体を考えた治療を提供することをお約束します。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

歯周病とは、お口の中に繁殖する細菌によって感染する炎症性の疾患です。お口の中には、400種類以上の細菌が少なくとも1,000億個以上生息していると言われています。菌の構成は年齢やむし歯体質・セルフケアの量と質なと人によって異なりますが、歯周病疾患が進行している場合は、歯周病の原因菌が多く発生しているということになります。歯周病に感染すると、サイレントディジーズと呼ばれるほど静かに感染していきます。そのため進行に気が付かず、気づいたときには歯ぐきブヨブヨになっていたり歯がぐらついたり、他の全身疾患を引き起こしたりすることもあります。

また、歯周病はむし歯と同じく感染する病気です。コップやペットボトルの回し飲み、お箸の使い回し、キスなどでも感染ることで知られています。歯周病は自身が苦しむだけでなく、ふとしたこと他人にも感染してしまう怖い病気です。ですからまずは歯周病に罹らないこと、そしてかかったらすぐに治療が始めることが大切です。

歯周病が進行すると、以下のような症状や問題が現れます。

それぞれ最初は気にならない程度の問題です。そのため「もう少し様子を見る」が長くなり、歯医者に行く頃にはかなり進行が進んでしまっている場合もあります。歯周病で溶けてしまった歯は元には戻りません。「歯周病かな」と思ったら、迷う前に歯科に罹ることが大切です。

※1)抜歯の主原因別の割合で最も多かったのは歯周病(37.1%)、次いでう蝕(29.2%)、破折 (17.8%)、その他(7.6%)、埋伏歯(5.0%)、矯正(1.9%)の順となった

歯周病の進行は症状によって段階に分かれています。日本歯周病学会のガイドラインによると、歯面に細菌性プラークの付着があり、歯槽骨の吸収があれば歯周病という判断になります。歯槽骨の吸収がなくても歯肉の炎症があれば歯肉炎(歯周病の始まり)となり、大きくわけると歯周病に分類されることもあります。そして歯周病と判断された場合は、歯周組織の破壊の程度もしくは炎症の程度によって、以下のように分類されます。

STEP1

歯周病に罹患していない健康な状態です。色はきれいなピンクで、炎症もありません。

STEP2

プラーク(歯垢)が溜まり、歯周ポケットがやや広がります。歯肉には軽い炎症が起きています。

STEP3

歯肉は腫れ始め、歯周病菌により歯根膜の破壊が始まります。歯周ポケットは4mm未満で、歯石が溜まりやすくなります。

STEP4

歯を支える骨は半分程度まで破壊され、歯周ポケットは深さが4〜6mm未満広がります。炎症は強くなり歯がグラつき始めます。

STEP5

歯を支える骨は半分程度まで破壊され、歯周ポケットは深さが4〜6mm未満広がります。炎症は強くなり歯の動揺が始まります。

STEP6

歯周病は歯が抜ける原因となる病気です。1が抜けると他の歯も弱くなり徐々に歯を失っていきます。

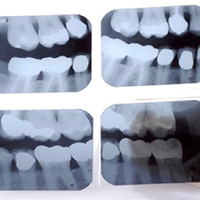

レントゲンによって歯槽骨吸収度やアタッチメントロスを調べます。

プローブという器具を使って歯周ポケットの深さを調べます。

歯周病の原因となる付着プラークを特殊な染料で染め出します。

唾液を採取し、お口の中の菌数や活動状況を確認します。

歯周病治療は、これらの検査を必要に応じて行い、現在の歯周病の状態を把握することから始まります。歯周病の段階に応じて必要な治療計画を歯科医師・歯科衛生士がご提案致します。

歯周病が怖いのは、何も歯が抜けることだけではありません。もちろん歯が抜けることも十分怖いとは思いますが、それ以外にも怖いことはたくさん起こります。

まずは「他の歯も抜けること」です。歯周病は感染症です。検査は1本1本行いますが、1本の歯が歯周病で抜けるということは、他の歯も感染により抜けるリスクがあるということです。

また、歯が一本抜けると、その歯の隣の歯や対合の歯は、支えあたったり、噛み合ったりする歯がなくなり、抜歯のリスクが高くなります。指で考えてみましょう。病気で人差し指を失ったら中指もなくなるかもしれない、そう考えると怖い病気だとわかるのではないでしょうか。

そして何より怖いのは、歯周病と全身疾患の関わりです。歯周病が血液中に入り込むと、脳卒中や心臓病(狭心症・心筋梗塞・感染性心内膜炎)などを引き起こしたり、糖尿病の原因となったり、気管支炎や肺炎になることもわかってきています。歯周病はお口の中ではなく、体の健康にも影響する恐ろしい病気と言えます。

2020年、九州大学の研究チームによって、歯周病によるアルツハイマー型認知症関与を解明する新しい発見が発表されました(※1)。これは認知症の中でもいくつか種類があり、最も多いのが「アルツハイマー型認知症」と言うそうです。このアルツハイマー型認知症は、脳にアミロイドβというタンパク質が溜まることで発生するとされており、そのタンパク質を溜める役割をしているのが歯周病菌であるという発見です。アミロイドβが脳に留まると、脳からの信号が鈍くなり、進行すると神経細胞が破壊され、脳が萎縮し、認知症になるということです。

つまり、歯周病が進行すると認知症になるリスクが高くなるということです。ということは逆に口腔内を衛生的に保ち、歯周病をコントロールすれば認知症のリスクも下げられるということになります。当院が力を入れている予防歯科は、この歯周病に対して大きなアプローチを行う治療です。歯周病をコントロールするとは、お口の悩みだけではなく心身の健康にもつながります。

歯周病になる手前

歯磨き指導と歯のクリーニングで落ち着く場合が多いです。歯磨き指導は、軽度〜重度まで全ての場合において必要です。歯肉炎を繰り返すと歯周病へと移行する可能性が高くなりますので、歯磨き指導で正しいケアの仕方を身に着けて頂きます。

治療が必要になる状態

スケーラーという特殊な器具を使ったスケーリングという処置で、歯面の歯石や歯垢を除去します。また、段差や凹凸が出来ているような古い詰め物・被せものは歯垢が付きやすいのでやりかえを推奨します。

かなり進行した状態

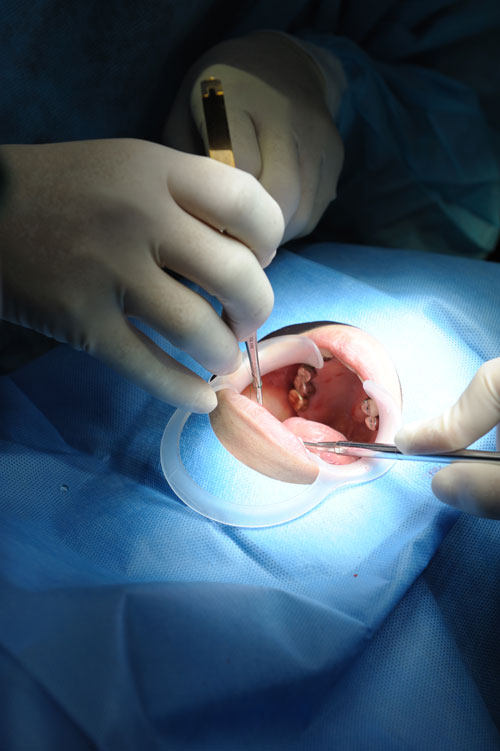

スケーリングに加え、スケーリング・ルートプレーニングという、歯や歯根の表面の歯垢・歯石を除去する処置を行います。古い詰め物・被せ物はやりかえを推奨します。場合によっては、歯肉の切除や歯肉を開いて歯石を除去する「歯周外科」が必要になります。

歯を失う可能性のある状態

スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、歯周外科など、あらゆる処置で歯石や歯垢を除去し、歯肉の回復を図ります。それでも場合によっては抜歯となる可能性もあります。

歯周病は、歯ぐきの病気と思われがちですが、実は最もダメージを受けるのは、歯ぐきの中の歯槽骨という歯を支える骨です。歯周病が進行すると、この歯槽骨がじわじわとダメージを受け、徐々に溶けていってしまいます。そのため、歯周病が進行した患者様の歯は長く見えたり、隙間が多く見えますが、これは歯が伸びたり痩せたりしているのではなく、歯肉と歯槽骨が退縮している状態なのです。

その上、歯周病はサイレントディジーズと呼ばれるほど痛みなく進む病気です。たとえ一度治療して進行が止まったとしても、いずれぶり返してしまうこともあります。

歯科での予防やメインテナンスは、この歯周病に対してとても有効な処置を行います。歯周病の治療が終わった後も、定期的に予防や治療を続けることが、歯周病から歯や歯肉だけでなく、体を守る手段となります。

アップル歯科では、痛みを伴うかもしれない治療より、痛みのない予防で皆様と定期的にお会いできることを、心より望んでいます。

アップル歯科公式youtubeチャンネルでは、実際の歯周病治療(歯石除去)動画を公開しています。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

歯科口腔外科とは、虫歯治療や歯周病治療を除く顎口腔領域の外科処置を中心とした、顎顔面の全般的な疾病全般を扱う診療科目です。

歯科口腔外科というと、大学病院や基幹病院の口腔外科を思い浮かべられる方も多いと思います。しかし、実は歯科医師のすべてが口腔外科分野についても学んでおり、あらゆる処置をすることが許されています。

では、大学病院や基幹病院の歯科口腔外科の役割はというと、平たく言えば一般的なクリニックでは医療機器や治療経験の問題から対応不可能な難症例や、入院が必要な外科処置、後遺障害が残りリハビリや今後のケアが必要な方を診ることが多くを占めます。また、現在では大きな病院に通う際、かかりつけ医の紹介なく受診した場合に選定療養費という特別負担徴収義務が課せられます。つまり、直接大きな病院に行かれると、多くお金がかかってしまうということです。これはクリニックで治療や診断が可能な症例を、かかりつけ医に受診してもらうことで大病院の役割を明確化するために取られている制度です。

当院には、大病院の歯科口腔外科で研鑽を積んだ歯科医師も在籍しておりますので、特に歯科口腔外科分野の知識に関しても豊富に持ち合わせております。口腔外科分野のお悩みで受診を検討されておられるようでしたら、お気軽に梅田アップル歯科にご相談下さい。

組織生検とは、出来物や腫瘍の一部を切り取り、顕微鏡などで検査します。歯科領域では時折口腔ガンという悪性腫瘍が見つかることもありますので、腫瘍のようなものを見つけた場合、まず画像検査や視診や触診を行い、悪性の腫瘍の疑いがあればその場所や状態を推定し、然るべき医療機関へ検査を依頼します。 検査の結果、悪性の腫瘍とわかった場合は患者様のお住まいや現状に適した病院等と連携を取り、対処法を考えていきます。当院で検査を行うことも可能ですが、検査キットを取り寄せ、組織を取って検査を待つため、時間的にも患者様の負担的にも効率的とは言えないため、かかりつけ医として診させていただいている場合でも、組織生検は紹介先で受診頂くようお願いしております。

口腔ガンの中でも、舌癌の発生率は最も多く、過去10年間で、若い患者、特に舌癌患者の割合の増加が観察されているそうです(※1)。主な危険因子は、喫煙およびアルコール等と報告されています。

参考文献※1)

舌痛症は、口腔内に特に疾患もないのに慢性的に舌に痛みやしびれを感じる病気です。舌痛症の診断は主に消去法で、口腔内を調べても痛みやしびれの原因が見つからなかった場合、舌痛症という診断に至ります。ストレスの多い方や更年期の女性に発症しやすいと言われていますが、未だにはっきりとした原因がわかっていない病気です。

舌痛症の治療は、紹介先での治療となりますが、まずは口腔内に異常がないかを調べることが大切です。舌痛症だと思っていたら実は出来物が出いていたり、その他の口腔疾患が原因であることも考えられます。また、舌痛症は「口腔内に問題がない」とわかっただけで、痛みがなくなったという方も中にはおられます。逆に、何をしても痛みがひかない場合は、メンタルクリニックにて抗うつ薬による治療を行って頂く場合もあります。いずれにしても、ますは診断が必要となる病気です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

歯科検診とは、むし歯や歯周病にならないように、そして治療した歯が長持ちするように定期的に口腔内を検査し予防処置を行うものです。学校(最近は会社などでも)でお口をあけて何やらアルファベットを用紙に書き込む「歯科検診」、これも歯の検診の一つですが、歯医者の定期検診はそれをもっと詳しく、そして定期的に行うものです。

歯の定期検診の最大の目的は「むし歯や歯周病にならない(再発させない)こと」であり、万が一むし歯や歯周病に罹ったとしても、軽度の段階で処置を行うことです。健康保険制度のない海外では、むし歯や歯周病の治療にかなりの費用がかかる(例:むし歯一つの治療に10万円程度)ため、定期的に検診を受けてむし歯や歯周病にならにようにすることが定着している国もたくさんあります。

しかし、本当に大切なのはお金の問題ではなく大切な歯を削ってしまうという事実です。歯はとても大切な臓器で、削ったり抜いたりすると再生するこはなく二度と元に戻りません。ですから当院では、治療を終えられた患者様に、治療歯のメインテナンスを含めた年に3〜4回の定期検診を推奨しています。

実は歯医者の治療の大半は、保険で治療した歯の再発治療です。これは別に歯医者がわざとむし歯を作っているわけではありません。保険診療は、いわば最低限の定められた範囲での治療しか認められていません。そのため治療した歯に入るのは銀歯であったり、CAD&CAM冠という強化プラスチックの歯です。

これらの土台となった歯でむし歯が再発しているということなので、保険診療の素材は再度むし歯になりやすいと言っても過言ではありません。(※1)そして治療した歯は再発を繰り返し、徐々に歯質を失ってしまうのです。

保険診療以外の選択肢として、自由診療でむし歯になりにくい素材を選ぶこともできます。その場合費用は海外と同様に高額になってしまいますので、誰でも気軽に受けられる治療というわけでもありません。ですので、保険診療で治療した歯がある方は、より定期的なチェックに気を遣ったり、自由診療の場合も同様に長く保つためのメインテンスを行い、それ以上他の歯が悪くならないように守ることが大切になります。

また、むし歯や歯周病の原因は「菌」です。そしてその菌が生息しているのがお口の中にたまったプラーク(歯垢)です。このプラークは普段のセルフケアのみで全て取り除くことはできません。歯ブラシで除去できるプラークは全体のおよそ60%と言われています。つまり、歯磨きのたびに40%ものプラークが取り残され、それが固まり歯石となります。定期検診はこのプラークや歯石を落とすことも大切な目的のひとつなのです。

※1)レジン,インレー,鋳造冠,アマルガムの平均使用年数は,それぞれ5.2,5.4,7.1,そして7.4年であった。レジン,アマルガム,インレーでは,2次齲蝕を原因として再治療される場合が多く認められた。

歯科医師による視診やレントゲンによるむし歯の有無、歯周病組織のチェックなど、全体的に歯科疾患有無や進行を確認します。

治療した歯の点検や調整や等のメインテナンス、治療歯の下に二次カリエスが出来ていないかなどを目視やレントゲンにて確認します。

自身では落としきれていないプラーク(バイオフィルルム・歯垢)や歯石の除去、歯の着色や汚れのクリーニングを行います。

40歳以上の方は口腔がんの疑いがある腫瘍がないか、その他歯・歯周組織・歯槽骨・舌等、口腔内全体のチェックも行います。

定期検診は、歯を健康に保つためにとても重要なファンクションです。ある論文によると、定期的な歯科受診による予防指導を継続的に受けている人は年齢にかかわりなく1年あたり喪失歯数が 0.1本に留まったそうです。一方、悪くなったときだけ歯科受診を受ける人は、20〜39歳で0.2〜0.3本(10年で2〜3本歯を失う)、40〜59歳で0.4〜0.5本(10年で4〜5本歯を失う)、60歳以上で1本(10年で10本歯を失う)という結果になったそうです(※2・図1)。

つまり、定期検診を続ければ10年間で歯を失っても1本程度、何もしなければ10本程度失う可能性があるということです。

また、同じ論文で紹介されている調査によると、70歳以上の高齢者で歯が20本以上残っている人の 8割以上が「一人でどこへでもでかける」という健康的な生活を送っているのに対し、いわゆる寝たきり状態の方は歯を失っても放置している人が多かったそうです(※3・図2)。医療・介護に依存しないで生活を送る「健康寿命」という言葉がありますが、この健康寿命を長く保つには、多くの歯を残した状態で歳を重ねることが大切であることがわかります。

この2つの結果かから、健康的に長生きするためには歯を多く残す必要があり、歯をたくさん残すには定期検診が必要であるということが示されています。もうおわかりになられたと思いますが、「悪くなってから」では遅いのです。歯の定期検診を続けること、1年間にたった3〜4回程度歯医者で口の中を気持ち良い状態にしてもらうだけで、あなたの健康寿命に大きく貢献することになるということです。梅田アップル歯科では、お越しいただいた患者様が健康的に年を重ねていけるよう、歯の定期検診を推奨しています。

※2)定期的な歯科受診による予防指導を継続的に受けている者では年齢にかかわりなく1年あたり喪失歯数が0.1本に留まっている

※2)筆者らが兵庫県南光町で実施した高齢者の全数訪問調査の結果は、現存歯数 が20本以上の人においては 8割以上が「一人でどこへでもでかける」という健康で活動であるのに対し、「寝たきり」は歯の喪失を放置している人に多いことが示された

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

みなさん歯が痛くなった時、歯医者に行って治療をすると思います。その治療がむし歯なら、残念ながら削って詰めるという処置になってしまいます。中には「詰め物になる」と言われてちょっと削るだけかと思ったら、こんなに削るとは思っていなかったというぐらい歯質がなくなっていたことに驚いた人もいるのではないでしょうか?冷静に考えれば、歯という、なんとなく骨に近いような組織を削って失うと思うと、とても怖いことに思いませんか?しかし、むし歯になればそうせざるを得ないのです。

そこでむし歯や歯周病にならないために行うのが「予防歯科」です。予防歯科は歯医者でむし歯や歯周病にならないための処置「プロケア」と、自身で歯磨きやメインテナンスを行うセルフケアを行うことで、むし歯や歯周病に強い口腔内を作ります。

定期検診は、予防歯科の一部です。歯医者で行うプロケアが定期検診でありPMTC(プロフェッショナル・メカニカル・ティース・ クリーニング)であり、自分では落としきれない汚れやプラーク(歯垢・バイオフィルム)・歯石を除去します。これに加えてセルフケアをきちんと行うことで、むし歯や歯周病からお口の健康を守ることが予防歯科です。

また当院では、治療の際にむし歯や歯周病リスクの低い素材や方法を選択肢に加えることで、むし歯の再発予防のための治療もご提案致します。何度も繰り返すむし歯や、むし歯や歯周病リスクの高い咬み合わせでお悩みの方、予防を考えた治療をご検討してみてはいかがでしょうか。

磨き残したプラーク(歯垢・バイオフィルム)や自身では取れない歯石、ステインなどの着色をプロの技術と道具でキレイに除去します。これを行うことにより口腔なの菌の数を減らし、むし歯や歯周病に罹りにくい環境を作ります。

ご自身で行う歯磨きやメインテナンス。当院ではプロケア時に、患者様ごとの癖や苦手な場所を指摘するTBI(歯磨き指導)を行うことで、最適な歯磨き方法やデンタルフロス・歯間ブラシの使用方法をご説明しています。

むし歯の再発リスクの低いセラミックやゴールドを使ったり、金属アレルギーの原因となる補綴(詰め物や被せ物)をやり変えたり、デコボコでプラークや歯石のたまりやす歯並びを改善することで清掃性の高い口腔内を作ります。

日本には健康保険制度があり、国民の皆さんが病気や怪我を負ったとき、この保険制度を使用して治療が受けられるようになっています。しかし、この保険制度に許されているのは「治療」のみで、病気でもないのに受診する「予防」には保険が適用されません。そのため、お金がかかる「予防」ではなく、痛くなってから行う「治療」のほうが安く住んでしまうように感じるのです。

しかし、予防歯科を行うでこの先治療にかかる費用がぐんと抑えられるかもしれません。歯1本の価値は30万円とも200万円とも言われます。もし、予防歯科を行うことで本来抜けてるはずだった10本以上の抜歯を防ぎ、80歳になっても20本以上の歯を有していれば、例え40年で換算しても治療より予防の方が明らかに価値は高いのではないでしょうか。

また、2020年には「虫歯や歯周病の重症化予防」が条件を満たした一部の歯科医院で保険適用になりました。これは国も国民の健康を考える上で歯科疾患は予防の効果が高いと認めていることにもなります。

もし、予防歯科を費用で考えるなら、その1回にかかる費用ではなく、生涯における価値としてお考え頂ければ始めやすいのではないでしょうか。当院では予防歯科についてのカウンセリングも行っております。歯を長く健康的に守りたいとお考えでしたら、お気軽にご相談下さい。

2016年に、公益社団法人日本歯科医師会が行った調査では「この 1 年以内に歯科検(健)診を受けている人は、約半数(49.0%)。」という結果が出ています(※1)。実はこれらの調査が始まるきっかけとなった8020運動開始時の1989年当初は7%程度で、1999年の75歳以上の平均残存歯数は8本でした。現在(2016年歯科疾患実態調査)の平均残存歯数は15本程度ですから、比較すれば定期検診の受診率の向上が、残存歯数の向上につながったものと考えられます。

お口のは健康の始まりとも言われる大切な器官です。悪くならないように予防して、健康的な未来のために、予防歯科を続けましょう。

※1)この 1 年以内に歯科検(健)診を受けている人は、約半数(49.0%)。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

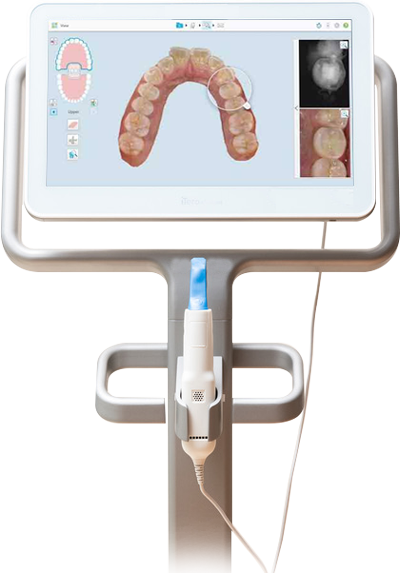

デジタルデンタルドック

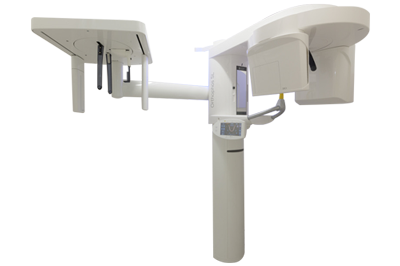

デジタル歯科検診とは、様々なデジタル診断装置を使い、目では確認できない歯の状態や歯槽骨(歯を支える骨)の状態を確認し、現在発生しているお口のトラブルや、今後発生し得るお口のトラブルを予測し、治療や予防につなげるための検診です。

例えば、目視では確認が難しい隣接面の隠れたむし歯、萌出していない親知らずの生え方やむし歯の有無、咬み合わせによる歯のすり減りの状態や今後考えられるトラブルなど、通常の検診では確認が難しい疾患や問題を、デジタル機器の機能を使って徹底的に調べる検診です。検査後はデジタル検診でわかったことをカウンセリングにてご説明し、治療や対策が必要であればその方法を一緒に検討していきます。

精密診断装置による検査

低被ばくの歯科用CTで、歯根や顎の骨の状態を立体的に確認できる診断装置です。

口腔内全体を撮影できるパノラマレントゲン・頭部X線写真など、骨や骨格を確認します。

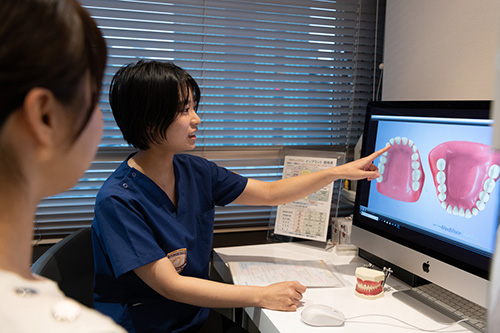

歯型・咬合状態や隣接面う蝕のDATA化、歯並び診断も可能な口腔内をDATA化するスキャナー。

検診結果をお伝えします

検診のあとは全てのデジタルデータから治療の必要性、患者様ごとに必要な治療、現在の状況をご説明致します。

デジタルデータを活用することにより、今後起こり得るリスクや気をつける点、セルフメインテナンスの注意点などもより詳しく読み解くことが可能となります。

検診により治療が必要になった場合は、保険・自由診療を含めた複数の治療計画を歯科医師からご提案致します。

歯根や骨の内部、顎・血管・神経の状態を3Dで確認

歯科用CTは放射線を使った断層撮影です。お口の周りの診断に特化していますので、医科(全身)のCTよりも高い解像度で、歯や歯を支える骨、顎関節等の情報を詳細に診ることができます。

CTというと気になるのは被ばく量ですが、歯科用CTの被ばく量は、およそ0.1ミリシーベルトという比較的低被ばくの照射となります。具体的な例えでいうと、東京〜ニューヨーク間の高度による宇宙線が0.2ミリシーベルトと言われていますので、その半分の被ばく量ということになります。パイロットや客室乗務員さんが月に何度もフライトをされていることを考えれば、問題のある放射線量とは言えないということがわかるのではないでしょうか。とはいえ、何度も撮ることは身体に良いことではありませんので、直近で医科用CTを撮影された方や、妊婦の方の場合はお控え頂くこともあります。

歯の状態や骨の中の異常、下歯槽神経を確認

デジタルレントゲンはCTと同じくX線を照射することによって歯や歯を支える骨の状態を確認する資料になります。

放射線量は、パノラマレントゲンで0.03ミリシーベルト、デンタルレントゲンで0.01ミリシーベルトと、歯科用CTに比べても遥かに低い被ばくとなります。妊娠中の方であっても胎児に問題がでるような被ばく量ではないため、妊婦さんの治療や検診時も必要であればご説明の上撮影を行います。

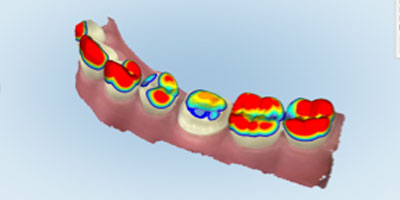

お口の3D模型による咬合状態やう蝕診断

光学式口腔内スキャナーは、通常歯型をデジタル形式で取得するために使用する機材です。当院が使用するiTero5Dという機種には、この印象という歯型を取る機能以外に、肉眼では発見しにくいむし歯を見つけたり、歯石やプラークをモニターで確認したり、咬み合わせの状態・歯のすり減り具合を確認したり、歯の矯正のシミュレーションや歯列矯正を管理する機能が備わっています。

iTero5DはレントゲンやCTのようにX線を使用せず、近赤外線(Niri)という赤外線によって歯の内部構造をスキャンしますので、ほぼリスクのない検査となります。また、口腔内の測定(印象)や口腔内写真、咬合クリアランスツールなど、一度のスキャンで全て活用できますので、患者さん自身の負担も少ないスキャナーとなります。

口腔内の状態を測定し、3Dデータとして読み取る、デジタル印象(模型)です。

肉眼では確認が難しい隣接面のむし歯を近赤外線を使って投影します。

口腔内カメラ機能を使い、磨き残しや歯石を口腔内写真から確認します。

マウスピース矯正による歯並び改善の予測や矯正の管理が可能です。

咬み合わせによる歯の擦り減りや咬合の状態を確認することができます。

定期的に撮影することで時間経過の変化を比較する事ができます。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

梅田アップル歯科は予防を第一に考える歯科医院です。ですから、歯のクリーニングを希望される患者様を大切に考え、定期的にお越しいただけるよう、毎回キレイに、ツルツルで気持ちよくなってもらえるよう、しっかり歯の汚れを落とすことを徹底しています。

歯のクリーニングは、担当の歯科医師または歯科衛生士が責任を持ってご予約の管理まで行っております。理想的には年3〜4回、歯の健診を兼ねてクリーニングを受診いただければ、患者さまのむし歯や歯周病のリスクを抑え、清潔な口腔内環境を保一助になると考えます。

大阪市北区・梅田周辺にお住まい・お越しの方で、定期的な歯のクリーニングをご検討中の方は、梅田アップル歯科をご利用ください。

歯のクリーニングとは、歯科衛生士または歯科医師により歯のプラーク(歯垢)・歯石・着色を除去する施術のことを言います。歯のクリーニングは、患者様ごとに施術の内容が事なり、プラークや歯石の除去が中心の方もいれば、ステインなどによる着色除去や「染め出し」と言って歯磨きのチェックから行う場合もあります。

クリーニングの目的は、セルフケアで落としきれていないプラーク・歯石・着色を落とすことにあります。これを行うことにより、お口の中のむし歯や歯周病菌の数を減らし、むし歯や歯周病リスクを軽減させることが最大の目的となります。その副産物として、歯がキレイになり、歯本来の白さを取り戻すという審美的な改善が得られることが出来ます。

クリーニングとホワイトニングは似て非なるもので、全く施術内容が異なります。クリーニングは歯の汚れを落とすので、歯を白くするというより歯本来の白さを取り戻す施術です。ですから、歯がもともと白っぽい方はクリーニングだけでキレイな白い歯になることもあります。

一方のホワイトニングは、過酸化水素という薬品を歯の内部に染み込ませることで色素を分解する漂白効果と、透明のエナメル質という歯の表面の硬い組織を、すりガラス状にザラザラにすることで白く見せるマスキング効果によって歯を白くします。(漂白効果のみの場合とどちらも利用する場合もあります)

また、ホワイトニングをする際には、お口の環境を整えるために歯のクリーニングが必要となります。ですから、クリーニング後の歯よりももっと白くしたい場合にはホワイトニングが有効となります。

歯のクリーニングはその名の通り「歯のお掃除」です。セルフケア(歯磨き)だけでは落としきれない汚れや歯垢(プラーク)や歯石を取り、お口の中をキレイな状態にします。一番の目的はむし歯や歯周病の菌の住処を作らないことで、延いてはむし歯・歯周病の予防となります。

その他、希望に応じてフッ素塗布など、患者様ごとに担当医・担当衛生士が必要なメニューをその都度検討します。

歯のクリーニングは、むし歯や歯周病がなく、着色などの除去のみでご希望される場合、見た目の改善となるため、ルール上健康保険の適応対象から外れます。しかし、むし歯や歯周病の治療においても必要となるのがこのクリーニングで、こちらは治療の一貫として保険の範囲に入る場合があります。

そうなると「保険のつもりが自由診療になった」など、患者様にとっても望ましくないことになることもあります。ですから当院では自由診療になる場合は、治療の前に必ず「自由診療である」旨を説明いたします。保険治療をご希望の方に説明なく自由診療の施術を行うことはありませんのでご安心ください。

| 種類 | 説明 | 料金 |

|---|---|---|

自由診療の場合 PMTC |

Professional Mechanical Tooth Cleaningの略。 歯科衛生士や歯科医師による専門的な歯の清掃とむし歯・歯周病の予防法です。専用の機器やフッ化物入りの研磨剤などを使い、磨き残しや歯面の汚れを全て落とし、むし歯や歯周病になりにくいお口を作ります。 治療期間…1日、治療回数…1回 |

30分/5,000円 税込5,500円 60分/8,000円 税込8,800円 |

保険適用の場合 歯周病治療 |

保険治療の場合は、傷病に対する治療、すなわち歯周病治療に対する治療となりますので、主に歯石除去がメインとなりますが、PMTCと行う内容は大きく異なりません。ただし、歯周病の状態を確認するため、必ず検査と診査・診断を行います。また、歯石の付き方によっては、複数回に分けて治療を行う場合があります。 治療期間…1日〜2ヶ月、治療回数…1〜6回 |

初診時 3,000円程度 2回目以降 1,000〜2000円程度 3割負担の方の場合 |

ここまで活発であると、歯周病やむし歯に罹患している可能性は非常に高いと言える、不衛生な状態と言えます。

口腔内に菌が全くない人はいません。しかし、この程度であれば非常に菌が少なく、清潔な状態であると言えます。

ステインなどの着色もなくなり、歯本来の白さを取り戻しキレイな状態になります。

プラークや歯石を除去することで、細菌の数を減らし、むし歯・歯周病菌から歯を守ります。

プラーク・歯石・着色や、細菌というニオイの原因を除去しますので、口臭改善に繋がります。

施術前

歯のクリーニング後

| 治療内容 | 初期の歯周病を疑われて来られた患者様に対し、着色除去・歯面清掃・縁上の歯石取りを行いました。 |

|---|---|

| 期間 | 1日(初診のみ) |

| 費用 | 3,000円程度※内訳:プラークコントロール・機械的歯面清掃・スケーリング |

| リスク | スケーリング・ルートプレーニング後は歯がしみる場合があります。 |

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

アップル歯科では、お子様の治療にあたる際、まず「お子様が歯科を怖い場所だと思い込まない」ことを第一に治療にあたります。世の中には、歯科治療が何よりも嫌いという方が少なからずおられます。その方々のほとんどが、子供のころの歯医者の治療に痛みや恐怖を覚え、それがトラウマとなって成人しても治療ができなくなられていることが考えられます。

一旦歯科が嫌いになると、むし歯になっても歯医者に行きたくないために我慢してしまい、気がつけば手の施しようがないほどむし歯が進行してしまっていたり、予防歯科に通うという意識もないことから、お口の健康を残った状態で大人になってしまいます。

アップル歯科ではご来院頂いたお子様がそうならないよう、お子様の状態を確認し、時間をかけてコミュニケーションを取り、お子様と信頼関係が築けてから治療に臨む「仲良し治療」を基本とした小児歯科治療を心がけています。

「痛い場所」という記憶が歯医者から足を遠ざけます

いくら仲良くなっても、治療が「痛いもの」とわかると子供はなかなか歯医者に行きたがらなくなります。ですから当院では、お子様の治療にあたっては特に痛みに配慮して治療するすめることを心がけています。

その中でも最も大切にしているのが「麻酔」と「コミュニケーション」です。どんなに痛い治療も、麻酔が効いていれば痛みを覚えることはありません。また、「今から歯をちょっと削けど痛くないからね」「あとちょっとで終わるからね」と、お声掛けをこまめに行うことで、お子様は治療に前向きになってくれます。

「歯医者は痛いところ」という概念を持たなければ、お子様は歯医者に抵抗を持ちません。

チクッとしない注射

針が刺さる場所に表面麻酔を塗布することで、麻酔針が刺さる瞬間のチクッという痛みを抑えます。

物理的に痛みを軽減

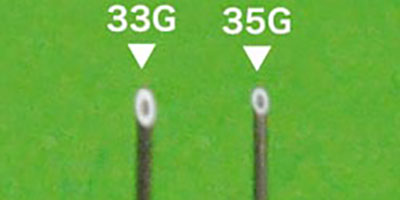

当院が使用する針は35ゲージという髪の毛程度の極細の針。針先が細いほど物理的に痛みが抑えられます。

痛くない場所に痛くない打ち方

痛みを感じる痛点を避け、刺入部をゆすりながら打つことで、刺入時と注入時の痛みを軽減します。

時間をかけて

勢いよく麻酔液を注入すると、痛みや違和感を覚えます。麻酔はゆっくり、時間をかけて注入します。

注射を悟らせません

子供は針を見ると痛くなくても嫌がります。注射するとは言わず「ちょっとつねるよ」と声をかけます。

気を紛らわす

雰囲気に敏感な子供は歯科医師の顔色を見ています。注射の直前まで話をしながらリラックス状態で注射します。

押さえつけ治療はかえって悪い結果を招くことも

多くのお子様は、治療が怖くてもなんとか頑張ろうとしてくれます。それでも怖くてなかなか口を開けれない状態が続きますが、徐々に歯科に慣れることで治療ができるようになってきます。

しかし保護者の方の中には、押さえつけてでも治療をして欲しいと言われる方もおられます。もちろん、せっかく時間を割いてきているのに、何も出来ずにまた来るのは保護者の方にとってもストレスがたまります。しかし、押さえつけて治療を行うことで、お子様の中には「逃げられない」「怖いことをされる」という意識が根付き、それがトラウマとなってむし歯ができても隠すきっかけになってしまうこともあります。もちろん、多少泣いてもお子様が暴れなければ治療を進めることもありますが、基本的にはお子様が治療に前向きになってからの治療が好ましいと考えています。

当院では、基本的に押さえつけての治療は行っておりません。どうしてもすぐに治療が必要で、お子様との信頼関係を築く時間がない場合は、全身麻酔治療や小児の治療を専門に行っている基幹病院へ紹介させていただくこともあります。

いきなり器具を口に入れるのではなく、「見て」「触って」「例えて」それが出来たら「口に入れるて」と徐々に練習していきます。

椅子に座れたら褒める、うがいできたら褒める等、小さな成功体験をいくつも作ることで、口を開け、器具を入れれるようになっていきます。

Tell(伝える)、Show(見せる)、Do(行動)を繰り返し行います。何をどうされてどうなるのか、理解すると治療ができるようになる子もいます。(※1)

子供は人の真似が得意です。保護者の方が口を開けたり、保護者の方が器具を口に入れるのを見て治療ができるようになることもあります。(※2)

※1)小児の行動を歯科医師の都合の良いように変容するのではなく,歯科医師側がまず,Tellshowdo法(TSD法)やModeling法な ど種々の技法の中から,その小児にあった変容法を選択し,それによって無理なく小児の適応性を向上させることが必要である。

※2)ロバの診療を観た小児からは笑みがこぼれることもあり、不安が取り除かれていた。また実際の治療でも、モデリング法を行うまでは頑として開口しなかった小児が楽に診療が出来るようになった。

痛い治療ではなく痛くない予防で歯医者に通う

お子様の中には、最初は検診などはできていたけど、一度治療をしてから歯医者がだめになったという子もたくさんいます。

お子様にとってはこれまで、お口を開けて歯を見るだけだったものが、注射をして歯を削るという体験が、痛みより怖さで嫌になってしまう場合もあります。

お子様にとって大切なのは、むし歯になってから治療できることですが、そもそもむし歯にならなければ治療の必要がありません。もちろん、一生むし歯を経験しないというのは、難しいかもしれませんが、理解力に乏しく治療が困難な乳児期に押さえつけ治療や全身麻酔下での治療を必要としないために、予防歯科でむし歯を作らないことが有効であると思います。

ご存知ですか?むし歯や歯周病は感染症・うつる病気です。もともと生まれたばかりの子供のお口の中に菌はいません。しかし、成長のどこかの段階で口の中に菌が入り込み、まるで常在菌のようにお口の中に居座ります。それがいつかお口の中の環境によって、むし歯・歯周病の諸症状を引き起こします。

では、いつお口の中に菌は入ってしまうのか、ということになりますが、その多くは「家族内感染」が原因と言われていて、家族の方の食事のスプーンや口移し、相箸などによって唾液を介して感染してしまっているのです。

だからといって、お子様とのスキンシップを断つことはできません。大切なのは、「家族の口腔内に入ったものをお子様に使わない」ことと、「家族の方の口腔内を清潔に保つ」ことが大切になります。お子様の健やかな口腔内の成長のためにも、お子様だけでなく、ご家族の方も予防歯科をはじめましょう。

定期的に歯科へ検診に通いましょう。歯科医院は治療のプロ(歯科医師)だけでなく、予防のプロ(歯科衛生士)がいます。お子様のお口の状態を確認するだけでなく、保護者の仕上げ磨きの評価もできます。また、定期的にチェックをすることで虫歯ができたとしてもフッ素塗布で再石灰化を促したり、比較的軽い処置で治療を終えたりすることも可能です。

フッ素を歯に塗布することで、むし歯になりにくい強い歯を育てます。フッ素による歯の強化は、論文でも実証されています(※1)。歯磨き粉にもフッ素が含まれているものが多くありますが、歯科医院ではこれを直接歯に塗布することで、フッ素のエナメル質への取り込みを促します。

お子様にむし歯を作らないためには、ご自宅での毎日のケアが一番大切です。お子様は大人とのように歯磨きを上手にできません(※2)。面倒かもしれませんが、5〜6歳ぐらいまでは保護者の方がメインで、9歳ぐらいまでは保護者の方が仕上げ磨きをしてあげて下さい。お子様のむし歯リスクはは保護者の方の裁量によって決まります。

※1)フッ素の取り込まれた深さまでエナメル質が強化され、脱灰が抑制されることがわかった。

※2)小児本人の清掃効果に比べ、保護者による仕上げ磨きの清掃効果は全ての歯ブラシに認められ、特に併用式、反転式電動歯ブラシで高い効果が得られた。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

梅田アップル歯科では口腔内の痛みや機能だけでなく見た目のお悩みに対しても治療を行なっています。

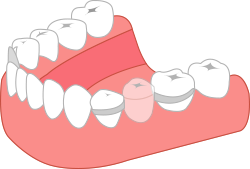

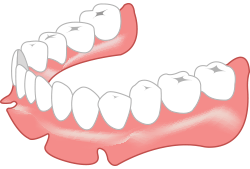

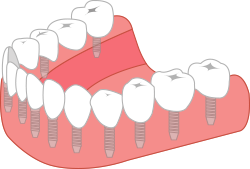

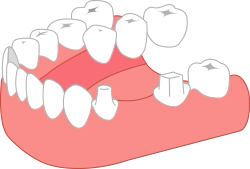

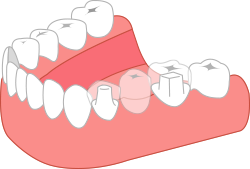

歯を失ったところに、代替えの臓器として欠損部に入れる人工の歯を総称して「義歯」と呼びます。一般的には「義歯」=「入れ歯」という認識もありますが、実はインプラントやブリッジも義歯の一つとなります。ここでは義歯=入れ歯についてのご説明になります。

入れ歯は、昔から歯が抜けた後の治療としてポピュラーな治療と言えます。種類は限られますが、保険適用が可能で、身近な方で入れ歯をされた方もおられるのではないでしょうか。入れ歯の治療は他の欠損補綴(歯が抜けた後の治療法)に比べて制約も少なく、あらゆる欠損歯に対し有効な治療です。

歯が抜けたあとは何らかの治療をしなければ、お口全体の健康から身体にも影響を及ぼすこともあります。入れ歯のメリット・デメリットを理解して、他の治療法も含めてどの治療が良いのか、歯科医師にご相談の上じっくりご相談下さい。

入れ歯には、1本から数本の歯が抜けた場合に使う部分床義歯(部分入れ歯)と、ほとんどの歯を失った場合に使用する全部床義歯(総入れ歯)があります。部分入れ歯は歯が抜けた部分を補う人工歯を樹脂製の歯茎部分に着けて、クラスプという針金のようなものを残った歯にひっかけて固定します。

総入れ歯は固定する歯がないため、義歯床というレジン(樹脂)でできた床を粘膜と密着させることで、その上に並べた人工歯を固定します。

自由診療では、クラスプのない部分入れ歯や義歯床が金属のもの、精密な義歯などの作成も可能です。詳しくは自由診療の「精密義歯」のページを御覧ください。

入れ歯のメリットは、治療期間が短く・どんな症例にも対応していることが挙げられます。また、取り外しが可能なので、違和感があればすぐに外すことも可能です。その反面、食事のたびに取り外して手入れが必要なことや、一定期間使用すると徐々に入れ歯が合わなくなることもあります。

また、匂いや見た目、使用感(口腔内での違和感)など、入れ歯が合わない・辛いという方も中にはおられます。もし入れ歯が合わない場合や、いつまで経ってもなれない場合は、一度担当医にご相談下さい。別の入れ歯や、入れ歯以外の治療法を含めてご提案致します。

入れ歯は、作ったときはピッタリと合っていたのに、いつのまにか合わなくなったり、着けていると痛みを覚えることもあります。これにはいくつか原因があり、入れ歯が合わなくなった場合は「調整」にお越しいただくか、作り直しが必要になります。

| 原因 | 詳細 |

|---|---|

| 入れ歯の変形 | 入れ歯は乾燥に弱く、水に入れて保管する必要があります。お口の中は髪の毛が入っても気になるほど繊細にできています。乾燥によって起こった微妙な変形でも痛みや違和感につながることがあります。また、レジンは樹脂(プラスチック)ですので、割れたり曲がったりすることも有りえます。 |

| 歯の移動・変化 | 歯列矯正で歯が動くように、弱い力をかけ続けると動きます。部分入れ歯の場合、クラスプという針金をかけて歯を止めますので少なからず歯に力がかかっています。また、歯周病で歯茎が下がったり、歯が動揺することで入れ歯がうまく固定できないこともあります。 |

| 顎・骨の変化 | 長期間入れ歯を使用していると、顎の骨に刺激が伝わらず、徐々に吸収され骨が痩せてしまいます。逆に、合わない入れ歯で強い刺激が加わった場合も、その負荷により顎の骨が痩せることもあります。また、歯周病が進行している場合は、歯周病によって歯槽骨が吸収されてしまいます。このように、顎の骨が痩せて下がってしまうことで、入れ歯が合わなくなります。 |

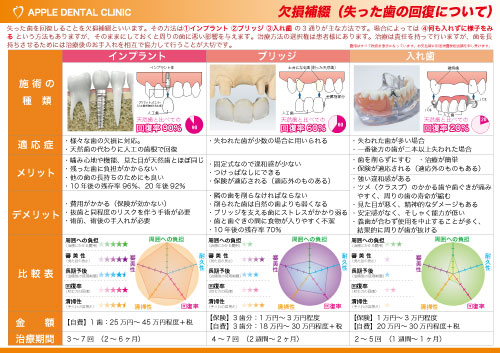

欠損補綴には主に3つあり、入れ歯の他にはインプラント・ブリッジがあります。現在では歯牙移植も可能な治療の一つではあるものの、前述した3つに比べ、条件が厳しい上にリスクやデメリットがあるため、あまり選択肢に上がることはありません。それぞれの治療の特徴をしっかり理解して、後悔しない方法を選びましょう。

また、ブリッジも隣り合う歯が健康な無治療歯であればお薦めできる治療からは外れます。

入れ歯の他に、どんな治療があるの?

| 入れ歯 | インプラント | ブリッジ |

|---|---|---|

|

|

|

| メリット | 入れ歯より良い点 | 入れ歯より良い点 |

|

|

|

| デメリット | 入れ歯より悪い点 | 入れ歯より悪い点 |

|

|

|

歯が抜けたあと、自分にはどんな治療が合うのか、歯科医師としっかりご相談の上決めて頂くことが大切です。入れ歯は、費用を抑えて短期間でできるという点においては、とても優れた治療です。しかし、それと同時に入れ歯にすることによるリスクも受け入れなくてはなりません。

入れ歯にするか、他の治療にするかは、歯科医師の話を聞いてからでも遅くありません。その上で入れ歯を選ばれた場合は、全力で入れ歯治療にあたらせて頂きます。そして、その入れ歯が少しでも長持ちするように、メインテナンスを通じてサポートできるように努めます。

また、当院では「入れ歯が合わなくなった」というお悩みも、承っております。歯は大切な臓器です。歯が抜けたあとの治療は、患者様と歯科医師でしっかり相談してから決めましょう。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

義歯(入れ歯)治療を始めたら、以下のことにご注意頂く必要があります。

最初は「入れ歯が気になる」「しゃべりづらい」とお感じになられることもあると思いますが、まずは入れ歯になれる必要があります。 使うのを止めてしまうのではなく、「いずれなれるもの」と、しばらく使い続けて下さい。

ただし、歯茎や歯肉に問題が発生しているときは使用を一旦中止する必要があります。歯ぐきがただれたら、入れ歯を外して歯ぐきを休ませて下さい。

入れ歯は使用していると色素や歯石が沈着しやすくなります。入れ歯に着いた汚れは口臭や口内のただれの原因となりますので、常に入れ歯は清潔にして下さい。食事後や就寝前には歯ブラシでしっかり洗浄しましょう。入れ歯の洗浄剤をご利用いただくのも結構です。

部分入れ歯の場合は、クラスプ(金属の針金のような部分)にも汚れやプラークが着きます。クラスプについた汚れはむし歯や歯周病の原因にもなりますので、忘れずにお掃除して下さい。また、入れ歯はもちろんですが、残存歯(残っている歯)もしっかりセルフケアをする必要があります。

入れ歯は乾燥に弱い物です。乾燥するとネジレやゆがみが起きやすくなります。外している時は、水を貯めたコップなどに補完して下さい。(ふたのついたタッパ等も便利です)

保管の際は入れ歯の一部が空気に触れてないことを確認し、全部が水中に浸るようにして下さい。

入れ歯を装着しない日がある場合は、細菌の繁殖を防ぐため、1日おきに保管している水を入れ替えましょう。また、しばらく使用しない場合でも、変形を防ぐため一定時間装着するようにして下さい。

使用中にもし不具合が起こっても自分で調整しないようご注意下さい。ナイフやヤスリで削る事は絶対にしないで下さい。義歯の修理ができなくなる恐れがあります。入れ歯の不具合を感じた場合、入れ歯に問題が起きている場合と、ご自身のお口の中に問題が起きている場合が考えられます。

お手間かもしれませんが、入れ歯の調整はご予約を取ってお越しください。

歯を抜いた部分は6ヶ月ほど歯ぐきがやせ続けます。ですから最初は段階的な治療が必要です。また、入れ歯は歯ぐきがやせるためガタついてきますので、半年、1年と定期的に調整が必要です。入れ歯と残存歯の長期予後のためにも定期検診をご利用下さい。

また、入れ歯はいずれ合わなくなってきます。ある程度使用したら、再作成が必要になることありますのでご了承下さい。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

特定の歯に異常な咬合力が加わり続けることで、歯や歯の根・歯を支える骨がダメージを受けたり、歯周病の進行により歯を支える骨が弱くなり歯や歯を支える骨が破壊される疾患で、咬合力による歯や歯周組織の外傷を総じてこう呼びます。

例えば、食いしばりが強い方の歯が咬合力によってすり減ったり、被せ物にした歯の高さがあっておらず、特定の歯に力が加わってしまうことで歯の根が折れたり、亀裂が入る破折という症状も咬合性外傷の一例です。

咬合性外傷は「噛んだら痛い」「歯の摩耗」「知覚過敏」など軽度なものから始まり、放っておくと「歯冠破折(歯の上部が割れる)」や「歯根破折(歯の根が折れる)」、「歯の脱落(歯が抜ける)」など歯のにつながったり、歯周病の進行や顎関節の痛み・肩こり・頭痛など口腔外にも影響を及ぼすこともあります。

歯周病により歯を支える歯槽骨が吸収され(溶けること)、歯にかかった咬合力で歯がグラグラになる

咬み合わせにより歯頚部に力がかかり、くさび状に歯質が壊れる症状

継続的な咬合力によりダメージが蓄積し、歯の根が折れる(ヒビが入る)症状。(神経を取った歯に多い)

咬合性外傷の治療は、その症状に応じた治療と、原因治療が必要となります。例えば、咬合性外傷で歯冠が摩耗の症状があれば、これを単に補綴(詰め物や被せ物)で治療したところで、再発したり悪化することも考えられます。ですから、歯冠の摩耗の原因となる咬み合わせを整える必要があります。

また、歯周病が原因で歯を支える骨が弱くなり、歯が伸びて見えたり歯が動揺し始めたのであれば、歯周病の治療をしなければ他の部位にも咬合性外傷の症状が現れる可能性は高い状態です。つまり、咬合性外傷の治療は、対症療法と原因治療を並行して行う必要があります。

咬合性外傷を起こしやすい咬み合わせの状態を「外傷性咬合」と言います。外傷性咬合の原因は、主に高さの合っていない補綴物(詰め物や被せ物)であることが多く、咬合性外傷にならないためには、この補綴物の調整ややりかえを行う必要があります。

また、咬合力というのは無意識のうちに歯に負担を与えることがが多くあります。例えば就寝時の歯ぎしり、食いしばり、TCHという日中の歯牙接触癖です。これらは原因や治療法が確立されてないため、これらが原因の咬合性外傷は矯正治療や咬合調整では予防することはできません。そのため、ナイトガードというマウスピースを使用することで、歯ぎしりや食いしばりから歯を守ることが重要になります。

咬合性外傷の予防には、咬合性外傷を起こしにくい咬み合わせにすること(矯正治療が有効な場合もあります)、歯を物理的なダメージから防ぐことが大切です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

顎(あご)の筋肉や関節になんらかの不具合が置き、顎が痛くなったり・咀嚼や口の開閉に違和感が出たり、関節音がするなどの症状が出る病気です。顎関節症の原因は様々で、その中の一つに咬み合わせの問題があります。他にも顎関節の構造やストレスによる筋肉の緊張、外傷などが原因として上げられます。

顎関節症の症状は、顎を動かすとクラック音と言われる「カクッ」という音がしたり、口がうまく開けられないなどの開口障害、咀嚼時時に痛みを生じて摂食が困難になるなど、人によって症状が異なります。関節の病気というと、中年以降の発症を考えられる方も多いかもしれませんが、顎関節症は10代の女性に多く発症します。

症状が悪化すると、慢性的な顎の痛みや極端に口が開けらられない、頬やこめかみを動かしただけで痛みがでるなどの症状の進行や、偏頭痛や肩・首のこり、背中・腰の痛みから腕や指のしびれにまで派生するなど、生活に支障を来すこともあります。早めの対処が必要な病気と言えます。

顎関節症の診断は、問診・視診にて症状を確認するとともに、顎関節症であれば原因を探るため全身疾患や現在のお仕事や学業、ストレスについてなど、心理社会学的因子についてもお伺いしていきます。

顎関節症の治療を適切に行うためには、まず上記の問診と検査をもとに、的確な検査と診断をする必要があります。そのうえで現在の症状の重篤度を把握し、患者様ごとに適切な治療計画を立案していきます。場合によっては専門医や医科の医師との連携・紹介などが必要になることもあります。

具体的な治療法としては、理学療法、スプリント療法、薬物療法などが挙げられます。

その後再評価を繰り返し、必要に応じて口腔機能回復治療として、補綴治療やインプラント・矯正治療などによる咬み合わせを整える治療を行う場合もあります。症状が落ち着けばメインテナンスで顎関節症の再発を予防します。

※図1)顎関節症治療の標準的な進め方

顎関節症は10代の女性が多く、中には顎関節症が咬み合わせの問題であることを調べ、不正咬合(歯並び)と紐付けて矯正治療を希望される方も多くおられるそうです。

しかしながら、矯正治療が顎関節症に有効な治療であるという系統的に述べた報告はほとんどありませんので、顎関節症の治療を目的とした矯正治療は適切とは言えません。矯正治療の目的は不正咬合の改善が目的となりますので、不正咬合が治ったからといって、顎関節症も治るというものではありません。

ただし、図1)「顎関節症治療の標準的な進め方」(※1)にもあるように、顎関節症治療後の口腔機能回復治療の一環として、不正咬合の治療目的で矯正治療が含まれることはあります。歯列矯正において最も重要なことは正しい咬み合わせにすることで、咬み合わせが良くなると顎関節症の再発リスクを下げること期待できます。

つまり、順序としては顎関節症の治療を行い、必要に応じて矯正治療を行った方が良い場合もあるということです。ただし、顎関節症は矯正治療を進める上で発症することもありますので、矯正医との綿密な連携を取りながら治療を検討する必要があります。(※2)

※2)矯正患者が有する顎関節症状について理学療法,スプリント療法,薬物療法などの治療を行う必要があるかどうかを評価し,疼痛および開口制限については寛解を得てから,顎関節症の発症のリスクが高い患者として治療を行うこと事が一般的な対応である

顎関節症の歯科医院での主要な治療としては、「スプリント療法」となります。スプリントとは、上下どちらかの顎に被せて使うマウスピースで、無意識(主に夜間)のうちに噛み込むことで、顎の筋肉や関節に与えるダメージを軽減させるための装置です。まずは痛みや炎症を消失させることが、このスプリント治療の目的となります。スプリント治療による改善の目安は約2週間で、それでも顎のお痛みや炎症に変わりがない場合は顎関節の専門医のいる病院での専門治療が必要になります。

顎関節症とむし歯治療を併発しているのであれば、通常は顎関節症の治療から行います。これは、顎関節症のリスクがあるまま補綴治療を行うと、バランスの取れていない状態で型取りをした補綴物が入ってしまうため、顎関節症の悪化の可能性があるためです。もちろん、進行したむし歯でお痛みが強い場合は、お痛みに対する処置は行いますのでご安心下さい。

顎関節のお痛みが消失し、症状が落ち着けば補綴・インプラント・矯正などの口腔機能回復治療が可能となり、「顎関節症の因子・リスク」を下げる治療相談していきましょう。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

就寝中に「ギリギリ」と歯を鳴らす音がする、「カチカチ」噛んでいるなど、ご家族や親密な方の中で、一度は見たり聞いたりしたことはありませんか?これはいわゆる「歯ぎしり」といわれるものの音で、歯科の世界では歯ぎしりとくいしばり(咬みしめ)を総称して睡眠時ブラキシズムと言います。

睡眠時のブラキシズムは、40〜80kgの力がかかると言われており(※1)、その力で歯と歯がぶつかりあっているというこです。歯は、モース硬度7(エナメル質)とういう、ガラスや鉄よりも硬い硬度を誇りますが、その硬いもの同士が力を掛け合うと、どちらもすり減ったり壊れることもあります。

ブラキシズムの原因は様々で、現在でも治療方法が確立していません。ですから歯科では、睡眠時ブラキシズムが見られる患者様に対しては、就寝時用のマウスピース「ナイトガード」を着用した就寝を推奨しています。

※1)睡眠時に測定された咬合力の最大値の平均は 42.3kgfであり,最大のもの は81.2kgf,最小値は15.6 kgfであった.

ブラキシズムは、単に睡眠の妨げになるだけでなく、次のような様々な症状を引き起こします。

これらの症状が合併して起こることもあり、それが原因で摂食や睡眠などの日常生活、対人関係にまで影響を及ぼすこともあります。更に、夜間のブラキシ ズムは本人だけではなく、一緒に就寝するパー トナーの睡眠をも障害することもあります。そのため、症状がでたらその症状に合わせて対症療法を行う必要があります(※2)。

ご家族や親しい人に「歯ぎしりをしている」と指摘されたり、歯の摩耗や知覚過敏を感じたら一度ご相談にお越し下さい。

※2)今のところ睡眠時ブラキシズムを恒久的に無く する方法は存在せず,治療は咀嚼系への病的な悪影響 を減ずることに重点が置かれている

ブラキシズムの治療法は確立されていませんが、対策としては2つあります。

1つは歯科医院でのスプリント療法。これはナイトガードというマウスピースを使って歯を守る方法です。寝中の歯ぎしりによる歯の磨耗や、歯周組織への負担軽減を目的としたマウスピースは保険適用が可能です。

もうひとつは患者様自身の意識や生活の改善です。ブラキシズムの原因は様々ですが、その原因にあたる生活習慣や習癖をつぶしていくことで、ブラキシズムが起こりにくい状態を作ります。例えば「リラックスした状態を保つ」「睡眠前のお酒を控える」「音楽などでリラックスして就寝する」「低い枕で寝る」などが挙げられます。

ブラキシズムの原因はストレス・飲酒・喫煙・服薬・睡眠障害等があげられています。思い当たる習慣やストレス、習癖を改善することで、ブラキシズムを起こしにくい状態を作ることが大切です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

アップル歯科では、あらゆる治療において「咬み合わせ」に重点を置いて治療計画を検討しています。これは、歯を長く健康に保ち、心身に悪い影響を与えないために「咬み合わせ」はとても重要なファクター(因子)であると考えるからです。

しかし、患者様にとっては日常の生活で不具合がなかったり、見た目の問題がない限りは特に気にされることはありません。そして、ある日歯や身体の不調が現れ始め、初めてそこで「咬み合わせ」の問題を知る、ということも多くあります。だからこそ当院では、初診に取るあらゆる資料から患者様の咬み合わせを診断することで、この先起こり得るリスクや問題点を発見し、カウンセリングにてご説明するように努めています。ご自身の咬み合わせをご理解頂き、今後のセルフケアや治療にお役立て下さい。

パノラマレントゲン

口全体のレントゲンで口腔内に問題が生じていないかを確認します。

セファログラム

側方で顎の骨の位置や状態、正面で顎の左右差などを精査します。

口腔内写真

口腔内に視覚的な問題・歯の状態を確認・保存します。

顔貌写真

歯だけでなく、顔や唇の動き、傾き、見え方を確認します。

模型

現在のお口の状態を模型にすることで、立体的な総合診断を行います。

光学印象

不正歯列の判定や、早期接触・咬頭干渉・無接触など接触の状態を確認します。

※すべての資料を初診時に撮るわけではございません。資料採得の種類は患者様のお口の中の状態や主訴によって異なります。

光学印象とは、光学式のスキャナーを使って口腔内を撮影することで口腔内を計測し、3Dデータ上で歯の模型を作る新しい印象方法です。

当院が使用する光学式スキャナーはiTero 5Dという光学印象をするだけでなく、様々な機能により咬み合わせの診断に役立てる事ができます。

光学印象を行うことで、咬み合わせやお口の状態を画像を見ながら説明することが可能です。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

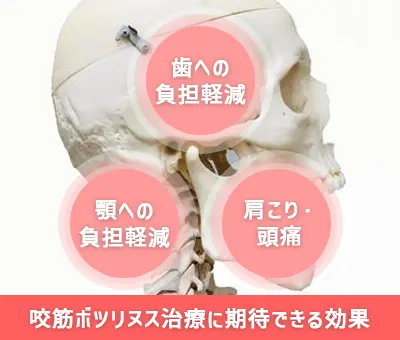

ボトックスとは、ボツリヌス菌がつくり出すA型ボツリヌス毒素を有効成分とする薬剤であり、 緊張した筋肉に注射することで、痙攣がおさまったり、緊張が緩和される作用があります。

一般的に、ボトックス注射はエラ張りを改善させたり、小顔効果に使用するものと認識されている方が多いかと思いますが、 歯科治療においては歯ぎしりや食いしばりから歯を守るために用いられています。

歯ぎしりや食いしばりは、ストレス等が原因となって、就寝中など、無意識のうちに起こってしまうもので、 歯を摩耗させたり、割ってしまうほどの力が生じています。

大袈裟なように思えるかもしれませんが、食いしばりや歯ぎしりによって歯が割れることは決して珍しくありません。

顔のエラの部分には「咬筋」と呼ばれる筋肉があり、食べ物を噛み砕くために重要な役割を担っていますが、 日々繰り返される歯ぎしりや食いしばりによって筋肉が過剰に発達してしまい、何らかの対策を講じなければ、歯や歯茎、顎の骨に支障をきたすことにつながります。

そういった事態を避けるため、ボトックスを投与し、咬筋の緊張をほぐす歯科治療を咬筋ボツリヌス治療といいます。

咬筋ボツリヌス(ボトックス)治療は、顔のエラにある咬筋に注射を行います。

顔の筋肉に注射を打つことに不安を感じている方は非常に多いですが、 実際は針を刺すチクッとした僅かな痛みがある程度ですし、短時間で治療が終わります。

また、治療直後は、患部に腫れや内出血、かゆみが出る可能性はありますが、時間の経過と共に治まることが多いです。

万が一、痛みや腫れが治まらない場合は、すぐに担当医にご相談下さい。

咬筋ボツリヌス(ボトックス)治療の目的は、食いしばりや歯ぎしりによる歯のダメージを軽減させ、患者様の歯を守ることです。

そのため、小顔やエラ張り改善が目的の場合、歯科でのボトックス注射は受診いただくことができません。

美容外科等で行うボトックス注射は、咬筋にボツリヌスを注入することで肥大化した筋肉を萎縮させるという点においては咬筋ボツリヌス治療と共通していますが、治療目的が異なるため歯科治療では美容的な効果を期待した施術は行えません。

もしも、咬筋ボツリヌス治療を行った結果、エラの張りや小顔効果が得られたとしても、それは副次的なものですので歯科におけるボトックス治療の本来の目的ではありません。

咬筋ボツリヌス治療は歯を守るための治療であるということをご認識おきください。

| 美容 | 歯科医療 | |

|---|---|---|

| 治療目的 | エラ張り改善、顔のシワ改善、小顔効果 | 食いしばりや歯ぎしりによる過剰な咬合力から歯や顎を守る |

| 注射の効果の持続期間 (目安) |

3〜4ヶ月程度 | |

咬筋ボツリヌス(ボトックス)治療による効果は、約3〜4ヶ月持続します。

そのため、効果を維持するためには、継続して施術を受け続ける必要がありますが、患者様の中には、ボトックス注射を続けているうちに、食いしばりや歯ぎしりの癖がなくなったという方もおられるようです。(※施術を行った方全てに起こるものではありません。)

ただし、基本的には継続して施術を受けていただくことを推奨しています。

※施術による効果には個人差があります。

咬筋ボツリヌス治療は美容や医療での実績も多く、安全性の高い治療です。

歯ぎしりや食いしばりによるダメージから歯を守ることで、長期的な歯の健康にもつながり、 当院が掲げる「ずっと、いい歯と、生きていく。」という理念にも合致します。

長年、歯ぎしりや食いしばりにお悩みの方はぜひ治療をご検討くださいませ。

歯ぎしりや食いしばりは、歯を摩耗させたり、壊したりするだけでなく、顎関節にも負荷をかけ、顎関節症を引き起こす原因にもなりますので、決して軽んじてはいけません。

咬筋ボツリヌス治療の他に、食いしばりから歯を守るための方法としておすすめするのが、ナイトガードです。

ナイトガードを就寝中に装着することで、咬む力から歯を守ります。

咬筋ボツリヌス治療とナイトガードを併用することで、更に歯や顎への負担を軽減することができます。

※咬筋ボツリヌス治療は、自由診療(保険適用外)の治療となります。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

医院情報

医院名:梅田アップル歯科| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は右記記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

アクセス・地図

アップル歯科の治療は大阪・兵庫・京都・福岡の10医院で受けられます

アップル歯科グループ