歯肉退縮とは、歯周病の進行などが原因となって、歯肉が下がってしまうことで歯の根っこが露出している状態のことを指します。

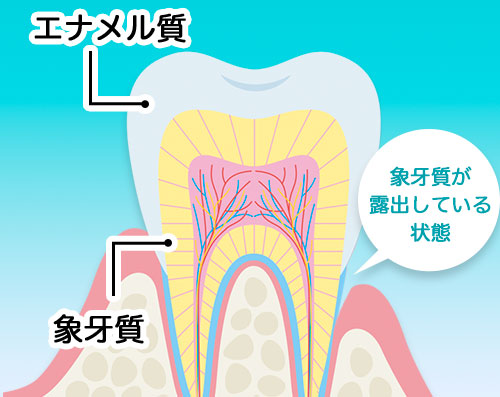

本来、歯冠(歯肉から萌出している部分)はエナメル質という硬い層で覆われており、外部からの刺激から歯を守ってくれています。しかし、歯の根っこはエナメル質で覆われておらず、象牙質という、刺激による痛みを感じやすい組織がむき出しになっています。

正常な歯の根っこは、歯肉に覆われているのですが、歯肉退縮によってむき出しになってしまうことで冷たいものや熱いものを食べたり、歯ブラシが少しあたっただけでも鋭い痛みを感じやすくなってしまいます。

以下の項目は歯肉退縮のサインです。一つでも当てはまるようであれば、歯医者での治療が必要な可能性があります。

原因1

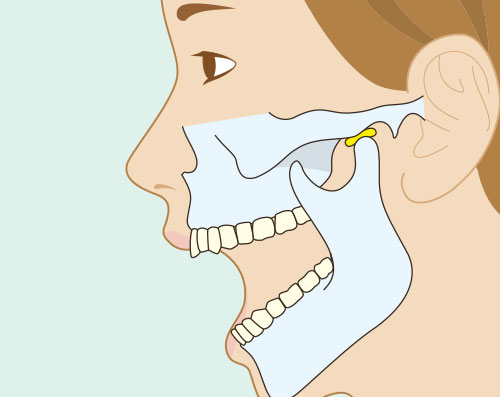

歯肉退縮の最大の原因は歯周病の進行です。歯周病は細菌感染によって、歯を支えている顎の骨が溶けてしまう病気です。

顎の骨が溶けてしまうと、歯茎(ぐき)の位置も下がります。そのため歯の根っこが露出してしまうのです。歯周病の進行には段階があり、軽度の歯肉炎から重度の歯周炎まで含めると、日本人の約8割以上の方が罹患していると言われたこともある感染率の高い病気です。(※1)

もちろん、8割が本当に治療が必要な歯周病であるというわけではないので大げさな調査結果だと思われるかもしれませんが、それほどまでに身近な病気であり、決して他人事ではないということを認識は必要であると考えます。

※1)「国民の8割が歯周病」といった謳(うた)い文句を耳にすることがありますが、これは以前の歯科疾患実態調査[3](2005・2011年)に用いられていたCPIの改定前の方式で何らかの所見が認められた人が約8割だったことに由来しています。ここで言う所見とは、歯肉出血・歯石・歯周ポケットのいずれかが認められた場合を指しますので、少しでも歯石がついている場合も「所見あり」と評価されます。

原因2

咬み合わせに不具合があると、物を噛んだ際に発生する力が均等に分散されず、一定の歯や歯茎に負担をかけてしまうことがあります。

このストレスが継続的にかかることにより歯茎にダメージが蓄積したり、歯周病が進行することで歯肉が退縮してしまいます。また、歯が並ぶスペースがない場合は特殊な生え方になることがあり、本来とは違った生え方をするために歯冠が長くなってしまうこともあります。

咬み合わせは歯並び矯正などで改善できる場合もありますが、状態によって治療方法は異なり、重度である場合は外科手術が必要になることもあります。

原因3

就寝中に起こる歯ぎしりや食いしばりは、食事を咬む時よりも大きな力を歯や歯茎(歯ぐき)にかけてしまっています。

継続的に歯や歯茎に負担がかかると、歯肉が弱ったり歯周病を進行させてしまう要因となります。歯ぎしり・食いしばりは無意識に行ってしまうので、根本的な治療は難しいとされていますが、ナイトガードという、専用のマウスピースを装着することでダメージを緩和することはできます。

ナイトガードは歯科で、保険適応でつくることができるので、歯ぎしりがある場合や歯のすり減りが目立つ方は使用をお勧めしています。

原因4

歯や歯茎も、他の臓器や組織と同じく、歳を重ねるごとに衰えてしまうものです。また、歳を重ねるということは、それだけ継続して使用した年数が長くなるということになります。

そのため、どれだけ歯のケアをしてしまっても、加齢による歯肉の退縮や歯のすり減りは少なからず起こってしまいます。

しかし、しっかり口腔ケアや予防をすることで、歯肉退縮や衰えのスピードを遅くすることは可能です。

原因5

意外な原因かもしれませんが、歯磨きをしっかりしすぎると歯肉退縮の原因になることがあります。

強い力でブラッシングをしたり、必要以上に長時間の歯磨きを行うことで、却って歯肉にダメージを与え、歯肉が弱ったり歯の表面のエナメル質という組織を破壊してしまうこともあります。

また、歯磨きが不十分であれば言わずもがな磨き残しができてしまい、それが細菌を繁殖させる原因となって歯周病の発生・進行の原因となります。

適切な歯磨きを行うためには、歯科医院にて歯磨き指導を受け、定期的にチェック(歯科検診)をしてもらうことが大切になります。

原因6

歯並び矯正は、不正歯列を治し、見た目や咬み合わせを良くすることで清掃不良も改善する治療ではありますが、その偶発症として治療中に「歯肉退縮」を起こすことがあります。これは矯正装置によって歯や歯茎に矯正力をかけることが原因です。

そのため、矯正中には調整日というものが設けられており、歯肉退職の兆候が見られるようならば装置による力のかけ方を変更するなどの対応を行います。

また、むし歯治療後に被せ物があっていない場合も歯肉退縮を起こすことがあれば、歯肉退縮が原因で被せ物が合わなくなることもあります。

このように治療の弊害として歯肉退縮を起こすことがありますので、早めに退縮を見極め、進行を止めるためには、定期的な歯科による検診が有効となります。

原因7

爪噛みなどの特殊な習癖は、歯や歯茎にダメージを与えることがあります。また、喫煙や不規則な間食などの生活習慣も歯周病の促進の原因となり、歯肉退縮の原因となります。

特に、タバコに含まれる成分は歯茎の結構を悪くするため、細菌が繁殖やすい環境を作ってしまいます。また、細菌と戦うための免疫機能も弱まるため、歯周病を進行させてしまう要因の1つとなります。(※2)

※2)口は、体の中で最初に喫煙の影響を受ける部分です。たばこの煙や成分は、口の中に入ると粘膜や歯ぐきから吸収されます。吸収されたたばこの有害物質は、血管を収縮し、歯ぐきの血流量を減少させます。

血液循環が悪化して歯ぐきに十分な酸素がいきわたらなくなると、歯周ポケットの中で歯周病の原因となる細菌が繁殖しやすくなります。

残念ながら溶けてしまった顎の骨が自然治癒することはありません。歯の根っこに痛みを感じるほどの症状がある場合、かなりの進行が認められ、対処するにはコーティングなどの方法が考えられますが、重度にまで進行した歯周病は抜歯となる場合もあります。

ただし、条件が良ければ歯周外科や再生療法を用いて、退縮した骨や歯肉を回復させられる場合もあります。

顎の骨が吸収されてしまった場合は、骨の再生が必要です。一方、歯肉の退縮には歯肉移植等の外科処置が必要となります。

退縮した歯肉に対し、見た目・機能的に回復できる施術は限定的です。そのため、歯肉退縮を起こさないよう、日頃から歯茎が下がる最も大きな原因「歯周病」に対する予防をしっかり行うことが大切です。

歯周病はサイレントディジーズ(静かなる病気)と言われるほど進行に気が付きにくい病気です。ご自身では症状に気づくことは難しいかもしれませんので、定期的に歯科健診を受けることがとても大切になってきます。

歯科検診では、歯周病や虫歯の状態を診るだけではなく、歯のクリーニングや歯石の除去を行い、細菌が住みつきにくい状態を維持することも目的の一つです。セルフケアだけではなくプロによるケアも行うことで、歯と歯肉をしっかり守りましょう。

この記事の編集・責任者は歯科医師の新殿慶太です。

歯科医師 新殿 慶太

医院情報

医院名:梅田アップル歯科| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 診療開始 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |

| 診療終了 | 18:30 | 18:30 | 13:00 | 18:30 | 18:30 | 17:00 |

休診日:日曜・祝日 ※日曜・祝日診療は右記記診療カレンダーをご覧下さい。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||

休診日

日曜・祝日診療

13時迄

アクセス・地図

アップル歯科の治療は大阪・兵庫・京都・福岡の10医院で受けられます

アップル歯科グループ